一月十一日那天,我一大早從台北趕到台中任教的弘光大學去上完這學期最後的一堂課,又和幾位學生開會研究學校網路電視的會議,隨後趕搭著高鐵,要去嘉義參加傳統的噴水池選戰大拼場,到達高鐵,買了票,要進閘門時,發現好像插卡機壞了,我的車票插了幾次票口,都開不了閘門,票務人員跑過來檢查,說:「先生,您這張車票拿錯了!」我伸手插入口袋,這才發現,這一陣子,我四處奔波助選,口袋裡全是車票!

在嘉義拼場之後,已錯過了高鐵的最後一班車,只好搭乘巴士急著趕回台北,因為我的戶籍在金門,金門是深藍重地,但朋友說好了,我去投他的候選人,他投我的政黨票,所以我隔天要飛往金門。

一月十二日,在金門投票,果然選務人員用「奧步」試圖要我不要領公投票:「先領候選人和政黨票,再回來領公投票」我當場抗議,堅持一次四張全領,擺明了我決不放棄任何人民當家的權利!

在金門和朋友們用中餐,朋友問我民進黨選情?答以:「塗塗塗!」朋友以為是苦肉計,我說:「上網去看我們的台灣玉山電視台,早就預言在三十六席以下,且國民黨有上探三分之二的實力!」我從二十啷噹歲,到現在快五十了,台灣選舉,身經百戰,又做過詳細的地方派系調查,選舉的勝敗,常自嘲說,用聞的都聞得出來!

在金門,怱怱的用過午餐,我又趕往台中,受邀「全國廣播電台」評論,在飛機上,祈禱著人民該不會要一黨獨大吧?下了車,電台的人來接我,收音機上的報票消息,幾個重要的指標地區,都呈民進黨落敗的戰況,「訃聞...」我心內盤算者,待會就是發表「民主訃聞」的時候了。

人民選擇了一黨獨大,有人說,或許只是想教訓一下不長進的民進黨罷了,沒想到卻重創了台灣民主!這樣的結果,只有無可奈何的接受,然而,卻讓我想起了法國小說家阿爾封斯.都德(Alphonse Daudet)的那篇聞名全球「最後一課」(La Dernière Classe)的情節。

我嘗去巴黎,在香榭里舍大道上有家阿爾薩斯餐廳,賣的是德國豬腳,在嗜吃如命、自命美食宗師的法國首善之都,卻有人以販售德國料理來嗆聲,這家店,所有的餐具上,都繪有阿爾薩斯省的風景,鼓勵人們到這裡來遊玩,二樓便是阿爾薩斯旅遊局。

不過,在法國也只有阿爾薩斯才有「獨賣」德國豬腳的權利。1870年普法戰爭,法國失利,一夕之間,法國割讓了阿爾薩斯,小說家都德以這段歷史,舖陳了「最後一課」的故事,主角小佛郎士和韓麥爾先生就是身在阿爾薩斯省,小說是通過小弗郎士的眼睛,描寫了故事當天上午的不尋常的一幕。在村政府,人們圍著新張貼的公告議論紛紛。學校裡,他發現課堂裡安安靜靜。韓麥爾先生身穿綠色禮服。教室後排坐滿了鎮上的村民。開始上課,韓麥爾老師說今天是最後一堂法語課。從此以後,大家 就要改學德語了。小弗郎士很吃驚,但是他很快就後悔,自己以前學習太不用功,現在已經太晚。上課了,小弗郎士雖然難受,但卻十分珍惜這最後一課,認真聽 講,並且其他村民也是一樣用心學。後來老師跟他們說:「法語是世界上最美的語言。」

12點鐘到了,韓麥爾老師使出全身的力量在黑板上寫出了「法蘭西萬歲!」,然後頭靠著牆壁,沒說話,用手向我們表示:下課了......去吧!

如今國民黨的一黨獨大,馬英九的終極統一,兒時,母親來學校找我,我不敢用媽媽的母語來回話的白色恐怖印象,浮上心頭,這回不再是胸前掛著「我不說台語」的狗牌罰站,而是有如香港人那般爭學北京話,特首直選還得遙遙無期的等待!

1870年的故事,在阿爾薩斯仍然是代代相傳的故事!

我已經是教授了,哪一天,我會同樣的白板上寫下「台灣萬歲!」然後頭靠著牆壁,沒說話,用手向學生示意:下課了...

那晚,我又搭乘高鐵前往台南,高鐵這民進黨偉大的政蹟,為什麼會被馬英九扭曲為「廢鐵」呢?那麼偷偷去搭乘「廢鐵」的馬英九,豈不是「廢人」?那麼民進黨這幾年的「政績」,又是在國民黨大量廣告和統媒的口水裡被掩沒了呢?

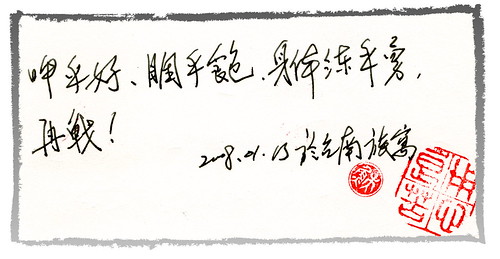

高鐵上心底掛念著「台灣玉山電視台」的網友,留言:「大家要穩住!」,我連安慰家人的時間都沒有,又去台南和一群雖然南縣市綠色全壘打卻高興不起來的朋友會面,那一夜,我其實想買醉,卻累得也無須喝醉了,回到旅館,倒頭呼呼大睡,六點鐘爬了起來,日期是一月十三日,在旅館裡,一個人這樣想,今天是長昌起跑,我得趕赴高雄參加「承擔之夜」,從年輕時力拼民主到此刻,年將知命,卻又得從頭再來!只是不知這民主長跑,如何交棒?1987年是台灣解嚴的開始,二十年後,2007年,當年的紅嬰已有了投票權,卻已經對過去多少熱血犧牲後換來的民主自由,亳無所悉,於是乎,居然有一種「老驥伏櫪」的概歎,自己寫下了幾句話:「呷乎好,睏乎飽,身體練乎勇,站起來,眼淚擦乾,再戰吧!」

1993年反核四絕食運動,我時年33,是台灣人權協會的執行委員,而我如今已將近五十了.

附錄:

最後一課(The Last Class) --阿爾封斯.都德

那天早晨,我去上學,去得非常晚,我好害怕被責駡,特別是,阿麥爾先生跟我們說過,他要考一考分詞規則,而我連頭一個字都不會。這時,在我的頭腦裏冒出了翹課、去田野跑一跑的念頭。天氣是那麼暖和,那麼晴朗!我聽見烏鴉在小樹林邊鳴叫,普魯士人正在鋸木廠後面的裏貝爾草地上操練。所有這一切都比分詞規則更吸引我,但我還是頂住了誘惑,加快腳步向學校方向跑去。

從村政府門前經過的時候,我看見許多人站在小佈告欄前。這兩年來,所有的壞消息,諸如吃敗仗啦,徵兵征物啦,還有普魯士佔領軍司令部發佈的命令啦,都是從那裏來的。我邊跑邊想:“又有什麼事嗎?”

當我跑著穿過廣場的時候,正在佈告欄前和徒弟一起看佈告的瓦克特爾鐵匠朝我高喊:“小傢伙,不用趕得那麼急;你去得再晚也不會遲到的!”我以為他在跟我開玩笑,便上氣不接下氣地跑進阿麥爾先生的小教室。

我打算趁這片嘈雜聲,偷偷地溜到我的座位上去。可是,這一天不同於往常,一切都很安靜,就像是星期天的早晨。透過敞開的窗戶,我看見同學們已經整整齊齊地坐在他們的座上,阿麥爾先生腋下夾著那把可怕的鐵戒尺,來回地踱著步子。必須推開教室門,在這一片靜謐中走進教室。你們想一想,當時我是多麼尷尬,多麼害怕!

”可是,沒有。阿麥爾先生看著我,沒有生氣,而是非常溫和地對我說:“快點回到座位上,我的小法蘭茲;我們就要開始上課了。”

我跨過凳子,馬上坐到座位上。我從驚慌中稍稍定下神來,這才注意到,我們的老師穿著他那件漂亮的綠色常禮服,領口系著折迭得很精緻的領結,頭上戴著那頂刺繡的黑綢小圓帽,這套裝束,只有在上頭派人來學校視察或學校發獎時他才穿戴的。此外,整個教室也有一種不同尋常的莊嚴的氣氛。但是,最使我吃驚的是,看到教室面,那些平常空著的凳子上,坐著一些跟我們一樣默不作聲的村裏的人,有頭戴三角帽的奧澤爾老人,有前任鎮長,有以前的郵遞員,另外還有其他人。所有這些人都顯得很憂傷;奧澤爾老人還帶了一本邊角都已破損的舊識字課本,攤放在膝頭上,課本上橫放著他那副大眼鏡。

” 正當我對這一切感到驚詫莫名時,阿麥爾先生在椅子上坐下,用剛才對我說話的那種既溫和又莊重的聲音,對我們說道:“孩子們,我這是最後一次給你們上課了。柏林來了命令,亞爾薩斯和洛林兩省的學校只准教德語……新的老師明天就到。今天是你們最後一堂法語課,所以我請你們一定專心聽講。”這幾句話使我驚呆了。啊!這些壞蛋,他們貼在村政府佈告欄上的就是這個消息。

我的最後一堂法語課!……我只是剛剛學會寫字!今後永遠也學不到法語!法語就到此為止了!我現在是多麼悔恨自己蹉跎光陰啊!悔恨自己從前蹺課去掏鳥窩,去薩爾河溜冰!我的那些書,我的語法課本,我的神聖的歷史書,剛才背在身上還覺得那麼討厭,那麼沉重,現在卻像老朋友一樣,讓我難捨難分。還有阿麥爾先生。一想到他就要走了,再也見不到了,我就忘記了以前的處懲和挨打。

可憐的人!他身著漂亮的節日盛裝,為的是慶賀這最後的一堂課。現在,我明白了為什麼村裏的老人都坐在教室後面。這好像在說,他們後悔從前不常來學校。這也像是對我們的老師四十年的優秀教學,對今後不屬於他們的國土表示他們的敬意的一種方式……”

我正限於沉思之中,突然我聽見叫我的名字。輪到我背分詞規則了。要是我能把這條重要的分詞規則大聲、清晰、準確無誤地從頭背到尾,有什麼代價我不願付出呢?但是,我連開始的那些詞都搞不清楚。我站在凳子前面,左搖右晃,心裏難受極了,不敢抬頭。我聽見阿麥爾先生說話:

“我不責備你,我的小法蘭茲,你可能受夠了懲罰……事情就是如此。每天,我們都對自己說:算了吧!我有的是時間。我明天再學。現在,你知道出了什麼事……唉!我們亞爾薩斯人的最大不幸就是把教育拖延到明天。現在,那些人有權利對我們說:‘怎麼!你們聲稱自己是法國人,可你們即不會說也不會寫你們的語言!’…… 我可憐的法蘭茲,造成所有這一切,責任最大的並不是你。我們每個人都有許多應該責備自己的地方。

“你們的父母沒有盡心讓你們好好讀書。他們寧願把你們打發到田裏或紗廠裏去幹活,為的是多掙幾個錢。我自己呢,難道我一點也沒有應該責備自己的地方嗎?我不也是經常讓你們到我的花園澆水以此代替學習嗎?當我想釣鱒魚的時候,我不是隨隨便便就給你們放假嗎?”

阿麥爾先生從一件事談到另一件事,然後開始給我們講法語,他說,法語是世界上最優美的語言,是最清晰的語言,最嚴謹的語言,我們應該掌握它,永遠也不要忘記,因為,當一個民族淪為奴隸時,只要它好好地保存自己的語言,就好像掌握了打開監牢的鑰匙……然後,他拿了一本語法書,我們開始朗誦課文。令我吃驚的是,我竟理解得這麼透徹。他所講的一切對我都顯得很容易,很容易。我同樣覺得,我還從來沒有這麼認真聽講過,他也從來沒有這樣耐心講解過。這個可憐的人,仿佛想在離開這裏以前,把他全部的知識都灌輸給我們,讓我們一下子掌握這些知識。

課文講解完了,我們開始練習寫字。這一天,阿麥爾先生為我們準備了許多嶄新的字卡樣,上面用美麗的圓體字寫著:法蘭西,亞爾薩斯,法蘭西,亞爾薩斯。這些字帖卡片懸掛在我們課桌的金屬杆上,就像許多小旗在教室裏飄揚。該知道每個人都是那樣聚精會神,教室裏是那樣寂靜無聲!只聽得見筆尖在紙上的沙沙聲。有一回,幾隻金龜子跑進了教室,但是誰也不去注意它們,連年齡最小的也不例外,他們正專心致志地練直杠筆劃,仿佛這些筆劃也是法語……學校的屋頂上,鴿子低聲地咕咕地叫著,我一邊聽,一邊尋思:“他們該不會強迫這些鴿子用德語唱歌吧?”

我時不時地從書本上抬起眼睛,看見阿麥爾先生一動不動地坐在椅子上,注視著周圍的一切東西,仿佛要把這個小小教室裏的一切都裝進目光裏帶走……可想而知!四十年來,他一直呆在這個地方,守著對面的院子和一直沒有變樣的教室。唯獨教室裏的凳子、課桌被學生磨光滑了;院子裏的胡桃樹長高了,他自己親手種下的那棵啤酒花如今爬滿了窗戶,爬上了屋頂。這個可憐的人聽到他妹妹在樓上的臥室裏來來回回地收拾行李,想到自己就要告別眼前的一切,這對他來說是多麼傷心難過的事啊!因為,他們明天就要動身了,永遠離開自己的家鄉。

他竟然還有勇氣把我們的課上完。習字過後,我們上了歷史課;接著小傢伙們一起唱起了BaBeBiBoBu。教室後頭,奧澤爾老人戴上了眼鏡,兩手捧著識字課本,跟我們一起拼讀。我發現他也一樣專心,他的聲音由於激動而顫抖,聽起來很滑稽,叫我們又想笑又想哭。噢!我將永遠也不會忘記這最後的一課……

突然,教堂的鐘聲敲了十二下,而後是祈禱的鐘聲。與此同時,普魯士士兵的操練完回營的號聲在我們的窗戶下迴響……阿麥爾先生從椅子上站了起來,面色十分蒼白。他在我的心目中,從來也沒有顯得這麼高大。

“我的朋友們,”他說道,“我的朋友們,我……我……”但是,有什麼東西堵住了他的喉嚨。他沒能說完這句話。這時,他轉過身子,拿起一截粉筆,使盡了全身力氣,在黑板上盡可能大地寫下幾個字:

“法蘭西萬歲!”

然後,他呆在那裏,頭靠著牆壁,一句話也不說,只是用手向我們示意:

“課完了……你們走吧”